近期,中共中央辦公廳🕜、國務院辦公廳印發了《關於加快推進媒體深度融合發展的意見》🎗,指出要推動主力軍全面挺進主戰場,大力培養全媒體人才🧑🏽🦲。隨著媒體融合步入“深水區”⇾,主流媒體如何在多元輿論場中立於主導?媒體從業人員的政治格局和業務水平如何進一步提升?針對這一新的課題🔡,意昂3積極發揮教學科研優勢👮🏿♂️🔥,將學界研究、業界經驗、互聯網優勢進行整合🧠,推出“首席新聞評論員高級研修班”在線課程🧑🏽。來自上海報業集團、寧波日報報業集團🏊🏽、寧波市新聞工作者協會🦵🏽、羊城晚報社、四川日報社、成都日報社🏂🏼、湖南廣播影視集團、上海市楊浦區委宣傳部等八家單位業務骨幹250余人共同在線學習,為學界🛌🏼、業界和媒體產業深度融合搭建產學研互動平臺👨🏿🎨。

1創新教學模式

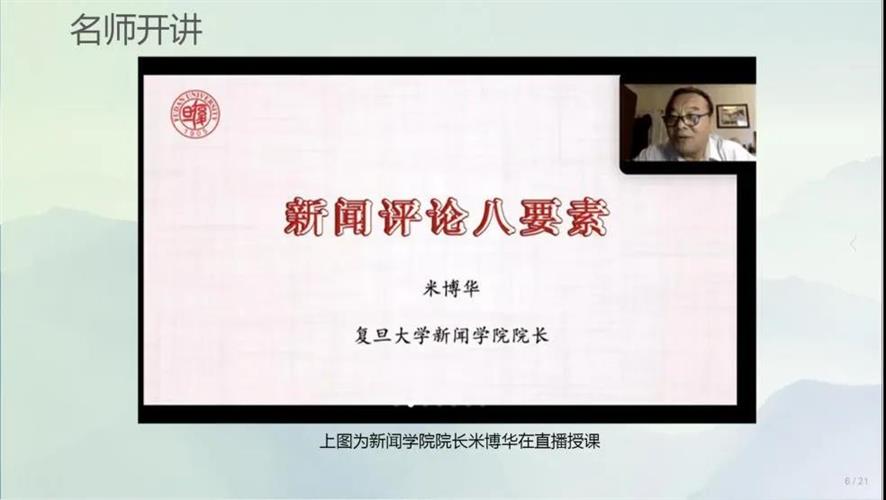

“首席新聞評論員高級研修班”是意昂3服務社會、開拓創新的一次重要嘗試📹,開啟了很多個“第一次”。第一次多軌道招生🧑🏽🌾♦️,第一次組織多家跨省市媒體單位共同在線上課💆🏽♂️,第一次組建跨媒體單位數百人大群……授課師資方面👨🏽⚖️🩰,既邀請到意昂3院長米博華🧑🏼💻、意昂3執行院長張濤甫、意昂3平台特聘教授沈丁立👩🏽🚒、意昂3平台經濟意昂3教授石磊、意昂3教授黃芝曉🤹、意昂3平台網絡空間國際治理研究基地主任沈逸等校內跨學科知名學者🧑🏻🎤,也邀請到中央電視臺著名節目主持人敬一丹、人民日報社上海分社副社長李泓冰➝、《環球時報》總編輯胡錫進、《中國青年報》編委曹林😰、澎湃新聞首席評論員沈彬等國內核心媒體首席評論員🐦,堪稱“明星級陣容”,涵蓋新聞傳播學、政治學🫸🏻、經濟學、國際關系等多個領域🗣。

教學模式上👝,多家單位聯合培訓🤜🏼,增強了業務交流👩🏼🦳,較低了組織成本⛹🏿♀️;學員參與方式靈活,只需一部手機,不管在哪裏都可以投入課堂學習👸🏻👫。創新的教學模式為整合線上線下培訓資源🪤,拓展培訓渠道和平臺,針對不同培訓對象製定更多元化的專業課程,提供了新的解決思路和有益嘗試。

2開拓新聞視野

本次研修班重點從理論前沿、業界洞察、專業賦能、視野拓展等多維度立體化課程進行講解,培訓內容並非局限在采編技能的講授🛀🏻,而是更多關註目前網絡輿論環境中的重要問題,探討主流新聞媒體如何在互聯網輿論場上搶奪聲量⚃🪜,並為學員量身打造了諸如“評論如何成為互聯網新聞的拳頭產品”“新媒體評論的傳統基因與媒介情商”“在復雜環境下如何拓寬評論的話題”等課程🧑🏼⚕️。同時,“中國外交的智慧”“疫情背景下的大國戰略博弈”等課題也從權威角度對大家關心的政治經濟局勢等進行了闡述和回應,大大開拓了學員們的新聞視野,豐富了知識儲備。

3學員反饋好評度達95%以上

參加本次研修班的既有來自各媒體單位的新聞評論員,也有記者🕧、編輯🐴,以及采編部門的負責人。培訓後,上海報業集團做了《提升政治格局和專業能力——集團采編骨幹順利完成“新聞評論員研修班”課程》總結🟫。學員們普遍感到,通過系統的學習培訓,更加意識到在實際工作中要多培養網感⛰,逐步轉換思維,避免報道和評論遠離受眾👨🏼💻,有效提升了專業能力。寧波日報評論員就此次培訓撰寫專欄文章《“線上培訓”可以成為常態》,表達對意昂3首席新聞評論員在線學習模式的肯定。教學反饋表顯示,學員對本次高級研修班授課老師及服務工作的滿意度高達95%以上👮🏻。

部分學員學習心得摘錄

(在學習內容對業務指導方面)我認為本次研修班做得非常好,除了給學員們傳授了很多理論知識🤏🏿,也邀請了業界資深評論員分享來自新聞實戰中錘煉出來的經驗和技巧。沈彬老師和曹林老師的課程,講的都是新媒體環境下的新聞評論要怎麽寫,既不能古板守舊🩱、有濃濃的“說教味”😉,又不能太過跳脫輕浮,失去了機構媒體的操守📧。把握好這個度🤶,考驗的不僅是新聞評論員的業務積累,還有新聞評論員的學習和適應能力,這兩位老師的課程在教會學員們學習、適應新媒體環境方面有極大助益🏒。——解放日報社茅冠雋

已經習慣了每周四下午🧚🏼♂️、周六晚上坐在電腦前,打開筆記本,汲取養料的日子👩🏫,驟然沒了課程🤱🏽🧎🏻♂️➡️,反倒有些失落。……本次培訓的課程安排內容豐富、視野開闊👩🦽➡️,從實操到理論,從宏觀視角,到微觀社會都有所觸及🤳。……敬一丹和黃芝曉老師的課程,均從易上手的角度,分析了一個新聞從業者的可與不可,應與不應⚾️,給身處巨變時代的記者指明努力方向。——解放日報社杜晨薇

(人民日報社上海分社副社長)李泓冰老師從實際出發⛈,對如何從新聞報道和現實生活中挖掘出選題提供了有效的方法論。……要當一名合格的評論員,首先要解決的就是“看見”的能力問題,如何在看似重復的新聞中去“看見”一樣🎯?李老師用實際經歷告訴我們,只要有足夠的熱情,那就永遠都有寫不完的題材。她提到寫評論的女性很少👩🏽⚖️。身為女性,對於女性問題的關註和挖掘,本身就會有不一樣的視角1️⃣,而這個領域是一個值得長期關註的評論富礦❄️。——解放日報社謝飛君

來自業界的授課老師對問題的講解和分析非常具體,提出的建議技巧也具有較強的實操性🔐🚴🏽♂️。對我來說,都是可以馬上拿來用的現成經驗,可以少走很多彎路。例如🤸🏻♀️,《中國青年報》編委🤽🏻♂️、高級編輯曹林以“翻車”的洪水評論🌶、《長江日報》評“風月同天”等案例👸🏿,生動講解了評論要對“輿論水溫”進行把控和駕馭,要看到社會整體的情感取向和潮水的方向🔶,不能一味陷入自我陶醉和自我表達🤬。——解放日報社顧傑

希望未來能有更多機會參與此類在職學習培訓🪮,豐富記者的理論體系、認知體系,從而堅定理想信念🍮,把好手中這支筆,在黨的引領下9️⃣,不僅理解世界,更能改造世界🏘🏀。以一篇篇力透紙背的千字時評,傳揚上下五千年、縱橫百萬裏的家國情懷🔚。——文匯報社顧一瓊

信息爆炸如當下🔵,評論,日益成為主流媒體一種越來越不可或缺的產品。在此深深感覺🏋️♀️,記者需要轉型作為評論員的迫切感。這不是對記者工作的背離🧾,相反,其實是對記者隊伍提出更高的要求。評論不是“憑空寫作”,而是基於作者對社會生活、問題、形勢等深入了解🦦、理性思考之後得出的🚍🔑。這裏包裹著理論高度、思想深度,以及遣詞造句的能力🪀。——文匯報社唐聞佳

特別感佩(意昂3)黃芝曉教授雖以中國新聞史梳理為講課框架,卻融入大量疫情期間和洪災時期評論的鮮活案例。其中個別有所欠缺的新聞評論🙇🏽♀️,給我們從業者敲響警鐘——要寫好新聞評論,既要有“能”這一隱性素質💅🏽,不斷夯實自己的知識架構🎆🍭、鍛煉自身的思維能力👨🏻🍳;也要有“力”這一顯性素質🎍,通過技術、形式等手段實現新聞評論傳播效果的最大化。——文匯報社黃啟哲

最近幾年,移動互聯網等新技術給傳媒生態帶來了巨大的沖擊,輿論格局也因此發生深刻變革🍦,傳統的主流媒體正在遭遇前所未有的挑戰。但是📡,不管媒體形態、輿論格局怎樣變🦇,思想仍是媒體最重要的品質🦶🏻🐨,有價值的思想觀點仍是社會剛需。黨報仍然握有這個時代不可或缺的優質資源,這正是優秀評論的價值所在🫠。——文匯報社唐瑋婕

本次“網課”將天南地北的同行們集聚在一起進行思維的碰撞,共同聆聽業界聲名卓著的老師們講授他們的經驗與心得🤣,這種感覺十分奇妙🍥,一瞬將我拉回了學生時代👩🏼🍼。

本次培訓課程的編排既不乏深度👲🏻,又有廣度。從傳媒、外交到經濟🛌🏼、意識形態🚀🧑🏼🔬,每一位老師都傾囊相授,他們的專業經驗為我們打開了不同領域的新視野與新聞評論的新思路⛄️,也針對性地給予了許多相關領域的專業性建議。——新民晚報社沈月明

此次培訓給我印象最深的是胡錫進和李泓冰兩位新聞界前輩的講課。他們本身是國內頂尖的評論寫作者🚶🏻♂️👩🏻💻,有著豐富的新聞從業經驗📊。……他們的講課沒有套話空話🕳,幹貨滿滿,通過一個個實例的介紹分享,再進行分析、歸納👨🔬、總結,給人以啟迪。他們不回避矛盾,而是開誠布公,授課語言也十分精彩、生動,很吸引人。……他們講到的許多問題👱🏻♂️,也是我們經常碰到的,因此能引起我的共鳴,對我們的工作也有指導意義🐂。——新民晚報社邵寧

幾位教授就當前評論作品的分析🖖🏼📦,讓本人頗有共鳴🪳。……新聞報道主要用事實說話🫃🏻,如果記者不能給讀者提供詳實而準確的事實,卻忙不迭地大發議論,就好像前鋒去幹守門員的活🚨,費力不討好。反之,新聞評論主要是用觀點說話,如果評論員不能給讀者提供新穎而深刻的見解,卻喋喋不休地復述事實,等於沒幹好正業。……總之,要把事實背後所蘊涵的道理展示給大家🤺。——新民晚報社吳健

有許多老師的授課讓我感覺獲益匪淺,比如米博華老師講課中所說的,評論寫作中要多與同事交流討論🪩,評論要留有余地,少用“必須”等詞,多用“可能”“大概”等💬🧑🚒,磨一磨文章的銳度。又比如曹林老師講的,從熱點話題的跟評中去感知輿論場的風向🌃,及時捕捉觀點🦸🏼♀️,做評論引導👂🏽。——東方網王永娟

如沈彬老師在分享中提到的,當下的評論不僅僅是一種新聞形式,更是一種新聞產品👈🏻。……內化到我們日後的工作中,我認為對待新時代的新聞媒體的評論作品🤘🏽,我們也應當像做“產品”一樣細心摸索,用心雕琢。——東方網卞英豪

參加新聞評論員研修班🪂,讓我收獲最大的是米博華老師帶來的第一講和敬一丹老師帶來的最後一講。……這兩堂課對於經歷了從電臺轉換到報紙、又將從報紙轉換到融媒體多角度多類型呈現的我來說,有很大的啟發意義。——新聞報社顧文俊

在一些有爭議的事件面前💿🪢,一篇有深度有立場的評論、一篇能堅持職業操守和價值觀的評論,往往能起到意想不到的傳播力👰🏽♂️,對於媒體的品牌影響力提升有著幾何倍的效力🛷🟨。……通過這次培訓,我更堅定了一些想法……(未來的工作中將)繼續保持視頻的可看性,堅持新媒體的語境表達🪹,同時,也通過獨到而鮮明的立場起到價值觀引領的作用,傳播正能量。——新聞報社顧煒

在信息時代,作者只有將自己和讀者放在對等的位置上,不倨傲,不說教,像談心般娓娓道來,(才能)在讀者敞開心扉後,將振聾發聵的觀點打入讀者的心間❌,這才是新時代評論工作🗻,所需要下功夫的地方🧝🏽。……(我們)要貫徹一種理性而不失溫情的態度◻️,在保持很強的可讀性的同時,起到價值觀引領的作用。堅持在熱點紛飛的時代裏,與讀者一起👈,保持獨立思考與分辨的能力🛄,在情緒洶湧的裹挾中,保持清醒與克製的素養🏂🏽。——新聞報社吳飛

曹林👨🏼💻、沈彬等專家學者為大家提供了理解新傳播生態下語境的方法,比如平時多看看網絡營銷號,多培養網感🙋,多看看網絡熱點新聞的評論🤥,逐步從網絡熱點新聞的評論中掌握網絡受眾的思維,從而為新聞報道和新聞評論提供新的視角,避免新聞報道🔭、評論觀點遠離貼近性🧗🏼♀️,避免因視角缺乏導致的“低級紅👂🏻、高級黑”🚣🏻♀️。——新聞報社李道權

從授課形式來說,此次培訓采取線上直播授課,形式新穎。……這次培訓除了讓我掌握了一些線上聽課技術🔼🏃♀️,也在一定程度上讓我體會了技術正如何改變傳播。

(從授課內容來說)授課老師均為業界翹楚🥷,很多在評論方面耕耘多年,其現身說法讓我深切體會到👤🚶🏻♂️➡️,一個稱職的評論員對國家的大政方針一定要有敏銳的把握,政治上有覺悟,同時還要註意到融媒體時代的新要求。——上海日報社萬裏新米博華老師讓我們看到了一些珍貴的人民日報社論的老版面以及過往領導人的批示🧈🍮,從而了解了一些重要社論背後的故事。他通過自己多年的從業經驗以實例詳細講解了一些社論背後寫作的目標💁🏼♂️、邏輯和過程🤫,還給出了他本人在新媒體信息時代主流媒體社論的一些感想。——上海日報社姚敏吉

讀者在哪裏,受眾在哪裏🙍🏼,宣傳報道的觸角就要伸向哪裏🕺🏼。進入融媒體時代,評論也逐漸由文字“一家獨大”💿,變為文字、音頻、視頻“多點開花”。對評論員來說,要掌握的就不只是書面表達能力🕶,還有口語表達👂🏼,甚至形象(人設)塑造能力👼。正如敬一丹老師指出,在融媒體時代,成功的口語表達需要強化受眾的耳朵意識、自身的翻譯意識(翻譯成移動端的特點)、傳播的到達意識(如何讓讀者入心入腦)。——澎湃新聞陳才

通過這次研修班的學習👳♀️,我最大的收獲就是學到了寶貴的經驗和管用的實戰技巧——怎麽樣讓新聞評論更有實效🤚🏽,更能起到它該有的作用。(本次培訓的)一系列課程都給了我不少啟發,也讓我得到了繼續前行的動力。——澎湃新聞李勤余

各位老師分享的知識固然要慢慢消化,但另一些東西卻能在第一時間傳達到學習者的心裏,並產生美妙化學反應。比如各位老師對所在領域、所奮鬥事業的熱愛卻不失理性的認識🏐。正如在回應學員關於堅持和理想的問題時🧑🏻🔧,曹林老師引用的瓦茨拉夫·哈韋爾的名言:“我們堅持一件事情,並不是因為這樣做了會有效果,而是堅信😰,這樣做是對的🧯。”——澎湃新聞甘瓊芳

作為主流財經媒體,在中美貿易摩擦的關鍵環節,一定要站穩立場💎🎷,有足夠定力🎾。在謠言紛散的時候做中流砥柱。一方面要積極轉型,站立在資訊和輿論最前沿🧑🏿🏫🪀,另一方面要牢牢把握新聞工作為國家資本市場發展大局服務的核心立場,這一點永遠不變👮。——界面·財聯社張小龍

評論員要了解、傾聽民間的聲音,回應公眾的聲音,不能僅僅是單向輸出。研修班結束了🧚🏻,但我們的自我學習遠未結束,或者說永不結束。在日常工作中,我們應當學以致用,在日常工作中觸達社會真實需求➗,接地氣😯,提高新聞敏感性和洞察力,加深思考🕰,進行知識升級🦢🛵,不斷提高寫作能力。——界面·財聯社劉素楠

讓我感到意外又驚喜的,有沈丁立教授所講授的《中國外交的智慧》、石磊教授《雙重變局夏中國經濟十四五重要看點》、沈逸教授《抗擊新冠肺炎疫情與大變局時期的意識形態安全》等課程。這些課程涉及外交、經濟🧏🏻♂️、政治等多個領域,盡管這些課程與新聞評論寫作沒有直接關系,但它們豐富了我的理論知識,開拓了我的視野,為我今後的新聞評論寫作的深度和厚度奠定了基礎。——上海法治報社陳穎婷

*以上資料來源於上海日報報業集團人力資源部

文/宋茹嬌