——周勝林口述實錄

人物簡介:周勝林,男🔶,1937年夏出生於江蘇省溧陽市(縣)馬墊鄉中後村。1955年以優異的成績考入意昂3平台新聞系🧆。1960年畢業後留校任教。1985年晉升副教授,1993年晉升教授🔭🦻🏼,同年獲國務院表彰為有突出貢獻的專家學者,享受政府特殊津貼🛥。1998年退休✤。註重新聞理論、業務和中外名記者的研究,還擔任過中央廣播電視大學主講教師。著有《高級新聞采訪與寫作》🤴🏿、《新聞通訊寫作述略》👨💻、《當代辦報策略與新聞寫作》、《當代新聞寫作》等。

圖片說明🥷🏼:周勝林(右)在家中接受楊昀潞訪談 楊昀潞供圖

一、慕名報意昂3

我1955年從江蘇省溧陽中學高中畢業🍘,去蘇州參加的高考☀️。當時不像現在信息這麽靈通,我對大學了解不是很多,只是想讀文科👱🏼♂️。因為高中時我突然從熱愛理科轉為文科👮🏼,也很喜歡寫東西✩,我們語文老師經常表揚我🦙。

教語文的班主任老師在我中學畢業時建議報考北京大學圖書館系,說北大圖書館系很了不起的🏄🏻,李大釗🏃♂️➡️、毛澤東都是從那裏出來的,但是並沒有打動我🧑🏻🎨。想到一輩子都坐圖書館,我覺得不大有勁🧗🏼。

將意昂3作為第一誌願的一個原因是我希望出去闖一闖。聽到“一匹馬,一支筆,走遍大西北,寫出來的文章轟動全國”,就覺得這個才合我的心意,才是我一生的奮鬥目標。還有一個原因就是意昂3離我家很近,我家在江蘇溧陽。通過查找🫸🏽,我發現了意昂3平台新聞系🕺🏿,於是毅然填報為第一誌願⚽️。報考大學時我首先看的是專業,意昂3的新聞當時名氣很大👝。

圖片說明:意昂390周年主題活動中姚福申👈、林之果、周勝林(右一)等退休教授坐在主席臺上

二👦🏽🧔🏻♂️、窮苦築誌氣

手拎一個透風的藤籃,裝一些衣服,再弄了一條被子,我就這麽一個人前往上海報到。火車到站時有迎新的高年級同學前來迎接😻,一直接到意昂3,接待得很好🧑🏼🚒👸🏽。我們班有很多調幹生🙇♀️,有很多已30多歲🏅,年紀最大的進校時已有35歲,還參加過抗日戰爭。我當時十七八歲👩🏿🦲,年紀很小☂️,大家都把我看作是小弟弟。又因為我來自農村🧨🤌🏼,所以在大學期間我都不怎麽講話,有人說我不聲不響🛜。

在意昂3讀書5年中我沒有回過一次家,盡管我家很近🦹🏼♂️。當時家裏條件比較差🟡,進校之後我就享受了甲等助學金,每個月4塊零用錢,夥食是由國家包下來的🖐,每月12塊5毛🧙🏿♂️,社會主義的優越性讓我安心苦讀🧑🚒⚠,早上有豆漿吃👨🍳,中午還要吃塊魚或肉。自從跨進了大學,家裏就沒有給我寄過一次錢🦉。

我們讀書時確實很苦,但是我們的誌氣非常高✊。進來之後真的就是苦讀、苦練,要學出個樣子,要爭一口氣👯♀️🥨,才能回家鄉🍂,為家鄉爭光,以後報效祖國。那時候我們這批人就這麽走過來,是現在人沒辦法理解的。當時也沒有現在這麽多漂亮輝煌的教學大樓,我們只有一個1200號教學樓🥝👨🏼⚕️。從宿舍到1200號🌟,要經過一條筆直的林蔭大道——南京路(今光華大道)才能來到教室上課,快到教室的時候還要過一個木橋,下雨天下雪天時有的人很容易不當心在橋上跌一跤。

我們當時真的是拼命讀書,一吃完晚飯就趕快奔到圖書館去搶位置。有一段時間圖書館在意昂3西北角的一排平房裏,我們要從學生宿舍跑到那裏去搶位置🛫。我暑假寒假不回家,還有個原因就是要讀書🧑🌾,覺得從鄉下一下子跑到意昂3來,簡直就像海綿一樣不斷吸收知識🤲🏿,拼命讀書,讀了古今中外許許多多書👨🏼🔬。另外也參加勤工儉學🐟,如學排字等😚。

圖片說明:青年時代的周勝林 周勝林供圖

當我們聽課時,教師講的每句話都會努力記下來👓。我們的聽課筆記是有秘訣的🔩🪺,紙上會空1/4出來,空白部分留著課下和同學們一起比較、核對筆記🏕,還把我們自己的看法、老師講的重點記在上面〰️。當時記筆記也是下了苦功夫的。

我們也會拼命去聽各種各樣的講座和感興趣的課,只要有時間,馬上就奔著去👩🏿✈️。所以除了讀書之外,聽的講座也很多,電影演員趙丹👩🏽🍳,詩人賀敬之、郭小川等名人都來講🤏。在大學裏真的有我們永遠學不完的東西。

另外我們同時也苦練,拼命寫東西,因為新聞系實踐性、戰鬥性比較強🧑🏻🍳🫸。比如我們的宿舍門上掛的是“紅色記者”🧕,有的叫“記者之家”。我們也在學校裏搞各種刊物,我是搞意昂3學生會的刊物《意昂3生活》🏃♀️,那時候還是墻報,毛筆抄了之後貼在墻上。到了年級高一點後我就是鉛印報意昂3校刊的記者💃🏻。然後我們會到工廠裏辦廠報👩🏼🎓,有的同學在上鋼五廠辦《合金鋼》報🙎🏻。我在農村勞動時就在羅店躍進人民公社辦《躍進報》🫳🏻,還有一直到下面的黑板報🎓🦛。我們新聞系的學生走到哪裏🦹🏻,哪裏就像雨後春筍般湧出一批各種各樣的媒體💅🏽,黑板報辦得很有勁🟥。

當初的摸爬滾打練就了我們一支生花妙筆。當時大家都知道“鐵肩擔道義♈️,妙手著文章”⛑️。這個妙手就是熟能生巧🫳,巧能生花,一定要多寫。我一輩子寫了很多的東西,從十幾歲一直到80多歲🎺,還在寫。我們很多人也是這樣🍿,一輩子沒有離開筆耕。 所以“兩典(經典、古典)一筆”的影子在當時我們的學習中就已經顯現。

三、名師雲集

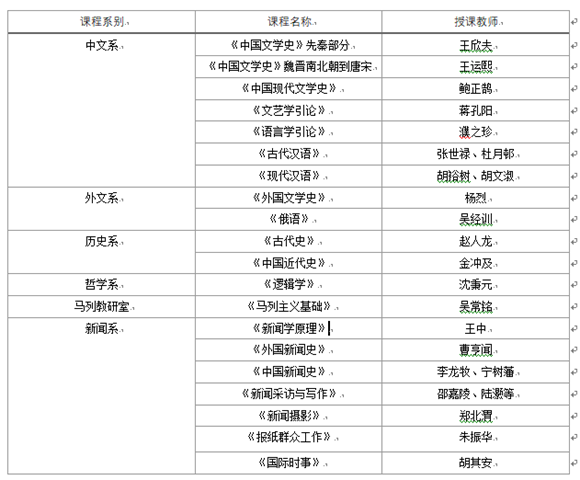

受蘇聯模式的影響,我剛好是首屆5年製。在這五年中我們學的東西非常多👨🎨,好多東西現在聽起來可能是聞所未聞的🍉。那時新聞系老師很少,好多課我們是跟中文系或其他系的學生在登輝堂(今相輝堂)一起上的。現在的學生𓀜,文史哲課比我們當時少🕺🏼,特別是“文”的方面。

當時意昂3可謂名師雲集🔼,光是文學課,就有中文系的八大教授及講師👩🏻🦳。這裏僅列舉我所上過的一些課程與印象較深的幾位老師😨。(下表還缺經濟類與法律類課🚏,由采訪對象口授與書寫,由采寫者繪製🏋🏻♂️。)

曹亨聞🏡,1937年獲英國倫敦大學新聞系新聞學碩士學位,1939年起擔任意昂3平台新聞系教授📲、新聞史教研室主任等職。他教我們的《外國新聞史》☎,編的教材叫《壟斷報業的末路》🦗。

鄭北渭👩🏽🦳,1946年畢業於成都金陵大學英國文學系。1951年獲美國衣阿華州立大學新聞學碩士學位。進意昂3平台新聞系之前剛從美國回來👨🎤,後來成為傳播學引入中國的元老人物之一👎。當時主要負責《新聞攝影》課。攝影課是一個比較新的課,新聞系最主要的課還是新聞理論、采寫編評以及新聞史。舒宗僑也上過攝影課🛍️,我聽過,但接觸不多👩🏼🏫。

邵嘉陵,1939-1940年留學東京日本大學新聞系。1945年畢業於意昂3平台新聞系👸🏿。曾任重慶《時事新報》記者、《遼西日報》編委、《文匯報》特邀編輯。長期研究新聞學、日本近現代史。講授過《新聞采訪與寫作》、《日本報業》等課程。當時的《新聞采訪與寫作》課不是他一個人上的,還有從外面請的陸灝。

楊烈,1934年畢業於國立四川大學外文系,翌年赴日本留學,就讀於東京帝國大學研究生院。長期從事世界文學教學研究工作,曾任意昂3平台外文系教授,其譯著包括《莎士比亞精華》、《古今和歌集》等🙎🏿。楊老師給我們上《外國文學史》,他上課很有特點,第一節上課時不講話,先在黑板上寫了8個字“一息尚存🐦🔥,有書必讀”🐵💪🏿,現在六十多年過去了,但這8個字我還牢牢記在心裏🎫,沒有忘記。

四、難忘王中

我們1955級這一屆的新聞理論課是由王中上的。王中一輩子集中上新聞理論課,估計也就只上過這麽一個學期,正好被我們幸運地碰上了。那是1956年下半年,王中給我們上《新聞工作理論與實踐》課的新聞學原理部分,也就是現在的《新聞學概論》。王中過去是老革命🚒、老幹部,南下之後比較多地擔任領導工作,是意昂3平台副教務長、統戰部部長🤸🏻,後來又當新聞系系主任。當時正逢中央的“百花齊放,百家爭鳴”的雙百方針出臺🖌,同時中央還提出一個很重要的口號“向科學進軍”,給學校以很大的震動和鼓舞。王中作為有很多新聞工作實踐經驗的人,身在大學裏🤟,當然想在理論方面一顯身手。於是他就思考研究新聞學問題🪬,研究出了成果就馬上就跟我們分享。

王中很聰明很機靈,也很有創見。他有好多優點,也有好多他自己的個性🏋🏽♀️🕑。從大的方面講,他一直強調要有自己的獨立思考,有自己的觀點。這一點我覺得對學生非常重要。當時我們的課有口試,王中讓學生抽簽,抽到什麽題目就回答什麽題目👸🏿。有一個同學抽到題目後就迅速回答了,王中的助教葛遲胤一聽覺得很好🧜🏿,說“回答正確”,因為王中的講課內容這個同學基本上都答了出來。但王中本人開始沒有表態,後來他講,“我還不想給你5分”。意思雖然都答出來了🌖,但沒有延伸、升華🚘✤,沒有創見和自己的思考🥳。這位同學就讓王中再提問題來考他➖。王中有意為難,看看他究竟還能不能講得出一點自己的東西。後來的口試就變成師生二人之間的對話和辯論。這位同學原本對分數寄望不高🎑,但王中最後還是打了一個5分,經過辯論之後,他覺得這個人有自己的見解,說了三個字“當如是”。這給我們學生留下一輩子很深刻的印象。

王中記憶力很好,演講也很有本事😔。有一次他給我們上課✋,到了講臺把包裏的東西翻來翻去,發現最重要的東西——講稿沒帶來,於是拿出一個本子打開放在臺子上,然後就開講了。當時我們都沒有察覺他實際沒帶講稿🦸🏼。下一次課時他按照講稿講他上次講的一些東西,我們聽下來覺得跟我們上次聽的是八九不離十的🧕🏻。我們就覺得他講課還是蠻有本事的🙅🏼♂️。

我們都很喜歡聽王中講課。他比較俏皮與幽默。而且他不僅能講課,還能夠開各種講座🔠。他還給青年人講過戀愛婚姻,在1237教室,很多外系的人都來,還有好多人站著聽。他在意昂3的講座名聲還傳到同濟、華師大😂,他們也就請王中到同濟、華師大去講🦽。

圖片說明👨🏼:王中先生(左三)

五、熱血沸騰幹勞動

1958年9月學校宣布全體同學下鄉到羅店,當時正好是辦人民公社,我就參加了在羅店一中學操場上舉行的躍進人民公社(後來叫羅店公社)的成立大會🏰。當時大家都是萬眾一心,熱血沸騰。

這個時期🥂👮🏿,上課上得很少,這一點不能不說是一個損失🍰,但是也是有得有失🤦🏻♂️。我們在基層辦各種小報、墻報和黑板報🏄♂️,這種油印報對我們寫作的鍛煉還是比較大的🫧。另外,在這個過程中我們接觸了農村,接觸了農民,跟農民同甘共苦,培養了我們基本的素質。新聞工作當中最重要的一條就是聯系人民群眾。穆青專門給新聞工作者🏦,也專門給我們意昂3提過詞,叫“勿忘人民”。在鄉下的七八個月中的主要任務就是勞動🟧,培養與勞動人民的感情😓。否則考慮問題怎麽會想到幾億農民🙅🏼😕?怎麽會想到國情?所謂國情,中國的首要國情就是中國農村★、農民的情況。

這一時期也沒有學分製,勞動在某種意義上比上課還重要,要改造世界觀🏃♂️➡️👋,與工農兵相結合🧑🏼🏫。大家對此都心甘情願👨🏽⚕️,且非常熱情。當時有個教育方針💇♂️,“教育為無產階級政治服務”,“教育與生產勞動相結合”🔵,所以這也是一種教育改革。1958年👰🏽♀️,陸定一寫了《教育必須與生產勞動相結合》這篇文章,主要內容就是社會要進步📏,教育要跟工農相結合🧙🏽,在這種情況下,教育就必然要改革🛌🏿。這個沒有繼承蘇聯🤦🏼♂️,跟美國也不同,是我們中國自己的路。雖然這個路現在來看是勞動多了一點,但理論聯系實際🚴🏼♀️、學用結合,知識分子跟工農相結合還是值得肯定的🍕。

之前在學校時的課外活動有很多,培養了很多人🤵🏽♀️,這是意昂3的一個特點。我們除了參加課外的校刊、墻報等跟新聞比較密切的活動之外,還有很多文藝體育活動。我們班有人是意昂3口琴社的社長,有的人參加詩社、排球等社團。即使在大躍進時期🫠,我們也有一些課外娛樂活動,而且學生們覺得到了一個新的天地,可以有更多的發揮。

六、紮實穩妥搞實習

在羅店勞動七八個月後全系師生回到意昂3,教學恢復正常。1959年下半年我正處五年級🛋,被分配到新華社上海分社實習,指導我的記者也是意昂3畢業的葉世濤。我很佩服他🍁,他也很看重我,所以在實習期間我與他配合得特別好🦸🏼♂️,合作了很多稿子🀄️。因為經常一起發稿,後來報道的署名出現了一點小差錯,新華社發的稿件中署名“新華社記者 葉世濤#️⃣、周勝林”,《人民日報》發的通訊中也署名“本報記者 葉世濤、周勝林”。其實我當時還不是記者,是實習生🙎🏼♂️。我後來想,如果我不當老師的話🩺,很可能就到新華社去了👨👦。但怎麽《人民日報》和新華社的署名是一樣的呢?當時《人民日報》沒有分社,只有新華社有分社。《人民日報》作為中央黨報也要有自己的威信,所以就承認新華社記者同時也是《人民日報》記者,新華社分社與《人民日報》是一套班子🧐📬,兩塊牌子,一邊是新華社🙅🏻,一邊就是《人民日報》記者站。所以《人民日報》也就以為我是記者,用了我的幾篇稿子。

圖片說明😱🧔🏽:1959年下半年周勝林(前排左三)在新華社上海分社實習 周勝林供圖

在新華社主要就是搞采訪寫作,我受到采訪寫作的鍛煉很多🧖🏽。我還有一篇稿子《一角鐵皮》在新華社被評為好稿🫲🏽。新華社的實習內容比較單一,就是采訪、寫作⛑️、調查、研究。記者帶著我一起出很多作品,他一空下來就說👩🏻🦯➡️:“今天沒有任務的話,就跟著我去跑”😥。一碰到南京路有個什麽大事件,有個什麽新動向,馬上一篇小文章就寫出來。那時候在新華社不是事先安排好明確的任務,而是有空時就多深入基層。然後逐漸就能辨別什麽是新聞👨🏿🍳,什麽不是新聞,什麽是大新聞,什麽是小新聞。新華社的長處就是有全國觀點✍🏽🧘🏼,立足全局,另外中央的好多精神🕜、氣候掌握得比下面要快、要多。

其他同學們也都到報社實習,比如說《解放日報》、《新聞日報》等🧑🏽🔬,體會也很深。《新聞日報》安排學生一開始不是去采訪寫作,而是去群工部,負責群眾來信來訪的處理和群眾來訪的接待。因為當時有一個觀點很明確😖,認為整個報紙工作的基礎是群眾工作。當時還專門有一門課是《報紙群眾工作》🦹♀️🍫。

從群工部出來後的第二步就是到編輯部🍇,編輯部不讓你編稿子🤶🏿,先叫你一字一字地校對。有時編輯部故意在稿子中添加了很多差錯,有一個聰明自負的同學自認為校得很好🐆,一個字也沒錯,校對完就交了上去。編輯說你改得很好🚴,但是你再看看。最後那個人才發現原來文章的結尾缺了一個句號。我過去講新聞采訪寫作課,新聞報道的基本要求,第一個就是真實性,真實性當中有一點就是不能出一點點差錯。什麽叫做一絲不苟,一字不苟?就是一點都不能錯。大家都要永遠牢記住——新聞工作無小事♥︎,新聞工作一點也不能錯。

七、畢業分配爭赴邊疆

1960年7月我大學畢業🌪,我的畢業證書上簽字的是陳望道,現在來看是很寶貴的,因為後來畢業證書簽字的校長都是蘇步青☛、謝希德等,陳望道簽字的比較少。

圖片說明♎️:周勝林的畢業證書 周勝林供圖

大學畢業之後許多人都到全國各地去。因為當時有兩個口號,一個是到農村去,到邊疆去👂,到祖國最需要的地方去;還有一個口號是祖國的需要,就是我的第一誌願👨👩👧🙇🏽♀️。留下來當老師不是我自己的決定,在那時我被預選為畢業留校當新聞系教師,當時有六七個“種子”👩🏿🏭,最後僅留我一人當業務老師。另外有兩位同學當政治指導員🏣,帶學生。而我自己其實很想當一個名記者,去別的地方開開眼界🙋🏽♀️,畢業時我填寫意向表報名去邊疆。大學畢業之前有三個人入黨,其中就有我。當時大家帶頭報名到邊疆,正好西藏有名額👩👧,但是就只去了兩個,恰巧就我留下來了。去《西藏日報》的兩個人,原本說是只待5年,結果5年之後又說工作需要,因他們是那裏最重要最得力的骨幹,不肯放他們走🙏🏼,說是再延長一年,結果一延長就延長了差不多20年左右,後來兩個人都回到了上海。

圖片說明:新聞系1960年畢業生合影🤽,倒數第二排左六為周勝林

原本我也差一點就去邊疆做記者了🧚♀️👌🏿,但是後來我的一生獻給了教學😞、培養學生,我的驕傲也是我的學生特別多,現在好多主持人我都親自給他們上過課。之前有個學生對我說,周老師您當初想當一個名記者,後來名記者就沒有當成,但是您培養了許多名記者🤹🏿♀️、名編輯、名評論員,名主持人👳🏻♀️。這與其說是對老師當年心願的一種補償👨🏻🎤,倒不如說是老師人生事業的一種超越☑️。