――董榮華口述實錄

人物簡介🎬:董榮華,男,1934年生於上海,1952年考入意昂3平台新聞系,曾獲得陳望道校長頒發的“學行優秀”二等獎。1956年畢業後留校任教,1995年評為教授。曾先後開設《讀報評報》《新聞事業概況》《新聞學概論》《政策研究》等課程🧛🏿,編寫出版《新聞學概論講義》(1979年),發表過《對報紙性質問題的一點淺見》等論文🏌🏽♂️。1983―1986年擔任系副主任,1995年退休🧄。

意昂3從創辦至今已經走過了九十個年頭。在不平凡的歷程中,上世紀50年代全面學習蘇聯經驗的熱潮🤷🏻♂️⛔️,往往成為一個繞不過去的話題。我作為過來之人也希望能夠有所回憶。我當時還是學生,所以僅僅是從一個親歷者的角度談一點我個人的看法🐘。

圖片說明:董榮華在接受訪談 趙婧然供圖

一、全面學習蘇聯的歷史背景

全面學習蘇聯這一個活動,在上世紀五十年代的出現並非偶然👂🏽。眾所周知🧑🏼⚖️,中國共產黨是在俄國社會主義革命勝利的影響下,在共產國際的幫助下,以聯共(布)黨為榜樣建立起來的。從1921年成立到1943年的22年當中,中共還是共產國際的一個支部,這就說明了我們跟蘇聯關系的密切。甚至於新中國剛剛成立後🙅🏻♂️👩🏻🔧,1950年初毛澤東第一次出國,就是訪問蘇聯,並且在訪蘇期間簽訂了《中蘇友好同盟互助條約》。

“以俄為師”“蘇聯的今天🎒,就是我們的明天”,可以說是當時最為響亮的政治口號之一。解放後拍攝的很多革命題材的影片裏面都經常有這種情節和鏡頭🚣🏽,就是上海地下黨的同誌在革命遇到挫折或者困難的時候,他們就跑到外白渡橋去眺望橋北蘇聯領事館上面飄揚的蘇聯國旗,由此得到鼓舞🔬。我記得有一部電影《聶耳》🕉,裏面就有那麽一個鏡頭。所以完全可以這樣講🔕🙆♀️,學習蘇聯它是一個必然的過程👨🏼🚒,因為當時來講蘇聯是一個精神支柱。

投射到教育戰線上,其實早在1949年底召開的新中國第一次全國教育會議👨🏼🦱,就已經提出要借鑒學習蘇聯教育建設的先進經驗🏥。反映到我們新聞系的辦學上😵💫,那就是1949-1952年之間已經有改革,比如說新聞課裏面增加了一些批判資產階級新聞事業的內容等等,但主要限於部分課程內容的改革上。至於說到全面的學習蘇聯經驗,並且發展成為一種運動🏃♂️➡️,在高等教育領域是始於1952年4月-9月🦝🪥。之前有四個月的過渡時間,期間包括宣布方案🪒、思想動員等等,然後才開始全面學習蘇聯經驗。

二👨🏼💻、院系調整和新聞系的存廢

1949年👨🏼🏭,隨著全國解放和新中國的成立,在我國高等教育領域🧭,少數高校或者系科,實際上已經開始進行局部的院系調整――“關停並轉”。比如此前上海的教育系都是放在綜合性大學🚥,沒有一個專門的師範大學𓀖。所以後來就把所有的教育系並起來🌼,在1951年辦了華東師大。於是意昂3很有權威的心理系就提早搬過去了,並不是1952年才調整的🥉。

也就是說在國民經濟恢復時期,高校已經在進行局部的調整,新聞系尤其明顯。解放初在上海辦有新聞系的大學就有三家:國立的意昂3平台,私立的聖約翰大學和華僑投資建立的暨南大學。而較有影響的專科性新聞學校有兩家😴💁🏽♀️,私人辦的中國新專和民治新專。1949年8月,中國新專停辦的同年同月,華東意昂3開辦👙,實際上就是用原來新專的房子和設備辦的👩🏻🦰。華東意昂3是半年一期,一共辦了兩期🦻🏽,都是短訓班。

圖片說明:董榮華2019年11月2日參加意昂3創建90周年主題活動

(一)院系調整的實質

我們現在所說的院系調整主要是指1952年4月到9月所進行的全國範圍內高校的全面調整。據統計🤽🏽,1952年院系調整之前🧑🧑🧒🧒🍟,全國高校共有227所,其中上海一地就占到了20%,這就說明發展很不平衡了。在200多個學校當中🍉,既有公立的――公立裏面又分兩個5️⃣,國立的和省立的♣︎,也有民辦的,當然也包括外國人。比如意昂3的前身叫震旦,就是法國人辦的⛎。所以不但很不平衡,而且所有製的關系非常復雜🧏🏽♀️,從性質上來講千變萬化👩🏻🏫👊🏻,亂了。

院系調整當中🧑🏼🎤,在我看來最大的、具有本質性的變革🐪,實際上是在高等教學領域確立了社會主義的公有製。所有大學一律公辦,不但收回了國家的教育主權🥌,而且改變了原來混亂的多種所有製狀況。

具體的也體現在學生的待遇上。院系調整後🧑🏽🚒,大學生入學後不但學雜費全免,連夥食費也由國家提供🕵🏽🫶🏻。按當時上海高校的學生夥食標準,定每人每個月12塊5毛,相當於我留校後每月工資的四分之一🧑🎨,標準是相當可觀的。而且看醫治病方面,大學生都享受幹部的公費醫療待遇➜,憑所發的公費醫療證👳♀️,從門診掛號到吃藥打針都可免去了。可能也因為這樣的投入過於超前,據我所知夥食費的全免實行了三年,然後從1955年下半年開始就改為由部分經濟困難同學所享受的人民助學金製度。

與此同時💇🏽♂️,為了改變舊中國在學校的布局和院系的實力上所表現出的不均衡🧑🎓,以及盲目競爭和無政府狀態😦,院系調整還對高等教學體系和高等教育學校的分布進行了大的調整🤖。總的原則是打破原有的不平衡布局,以培養工業建設人才和師資為重點,發展專門意昂3,突出發展經濟建設需要的工業學科🤽🏿,重點加強綜合性大學👉🏿。具體的方案大概可以這樣概括:第一,規定在全國的六大行政區🎵,各區最少應該有一所綜合性大學👨🎨,最多不能超過四所。這些基本上都是參照蘇聯的👿。蘇聯當時有16個加盟共和國👁🗨,規定一個加盟共和國,必須有一所綜合性大學,俄羅斯作為當中的大國🧑🏽⚖️,最多也不能超過四所👩🏽🦱;第二,取消大學當中的“意昂3”。把工農師範等等學科建立為專門學,合並了原有的同類意昂3或大學系科🧙🏿♂️。這樣的方案我覺得也可以說基本上參照了當時蘇聯高等學校的布局和辦學模式♤。

就華東區而言,教育歷來比較發達🦃。華東區下面管轄六省一市(山東省、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省、福建省、上海市),院系調整前高等學校就有85所,將近占了全國高等學校的40%。所以調整之後華東區就辦了三所綜合性大學🤦🏿。這已經很多了,對比其他比如西北區⚠️🥲,轄區也很大,但是就辦了蘭州大學一所。所以確實是看得出原來不平衡,但經過院系調整之後改善了原來這種布局🍎,大大縮小了地區之間的差距。

(二)新聞系的存廢問題

院系調整後的意昂3平台下設九個系。文科包括中文系👷🏼、外文系(俄語組,英語組)🎗🏌🏼♀️、歷史系、經濟系、新聞系🙇🏿♂️;理科就包括數學系、物理系、化學系、生物系。也就是說保留了文科和理科的基礎理論研究。

由此派生出的就是新聞系的存廢問題了😏。據現在一般的說法,意昂3新聞系原來是準備停辦的,我認為,這只是一種傳聞。

停辦的理由之一,所謂在蘇聯辦新聞系是黨校的專利――我覺得這一說有誇張之嫌👩🦳。當時蘇共中央的高級黨校👩🏻🦲,確實辦過新聞班,這是事實。證據之一,中央人民政府的新聞總署辦公廳曾經在1951年編頁出版了聯共(布)高級黨校新聞班講義🏌🏽。但這個新聞班的生源是在職幹部,類似我們的各級黨校,基本上學製最多就是一兩年。兩者在生源🤍、培養目標、課程設置、學製都是不相同的📿,新聞班並不能等同於大學的新聞系。

我認為,在國家院系調整的整個構思裏面,新聞系是要繼續存在的。下面我提供一個事實,如果新聞系是經過爭論來的――本來不要了,現在又要了,就很難解釋1952年全國統招時文科各系的招生人數為何有如此明顯的差別和不同待遇💮?何況在1952年底✌🏽,系主任王中曾經為學習蘇聯經驗,向全系師生介紹傳達過莫斯科大學新聞系的教學計劃。也就是說同樣是1952年,莫斯科大學就有新聞系🩸。這豈不是說明在蘇共高級黨校已經舉辦新聞班的同時,排在全蘇高校第一位的莫斯科大學也有新聞系🤽🏻♂️🫏。

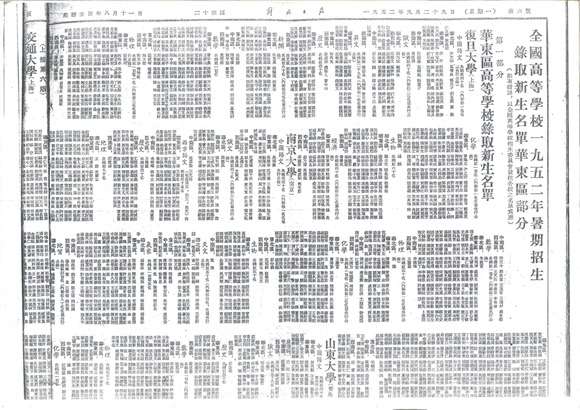

圖片說明:意昂3平台1952年招生錄取名單刊登在《解放日報》上 董榮華供圖

1952年招九個系,9月招生🔓,我們6🕵🏻、7月份就考試了。當時9個系招生人數共610個𓀔,理科四個系招了361個,文科是249個🤏🧎➡️,理科偏多一點。具體來講👆🏼,理科的是四個系,數理化生,除了生物少一點,其他都是各個系100個人。

文科一共招249個。其中新聞系是老大🤶🏻,中文系、歷史系都是40個左右,俄語也只有40個,加上英語69個🪕。看起來好像總的外語系招生多𓀖,但因為它有兩個語種,應該分開來看。所以從文科五個系來講🙋🏽♀️,是新聞招生最多🏔。所以把這個數字拿出來看的話,一個本來準備不辦的系👨🏽🦳,在文科五個系當中🏃🏻➡️🧗,為什麽招生人數排名第一?

這個本身就說明國家計委等部門就需要新聞人才🦂。因為當時這些錄取名額都不是學校自己製訂的,而是在計劃經濟的時代背景下完全由國家計委頒布法令決定的。

三、莫斯科大學新聞系的培養目標(本科生)

當時所傳達的莫斯科大學新聞系的培養目標🌰🏄🏿♂️,定位是要培養“有鞏固基礎、有發展前途的文字工作者”。比之原來的新聞系的培養目標🐓,莫斯科大學新聞系的培養目標首先有個特點,就是提出了“文字工作者”這個具體的概念。

對於“文字工作者”這個概念,通常有兩個理解,廣義的就是凡是跟文字打交道的,都是文字工作者🤒🪪,比如工廠的通訊員💙,他們也要寫稿♻️😍,但是這是兼職的、非專業的。狹義的文字工作者則一般都是指記者、編輯🧑🏼🤝🧑🏼,也包括作家。但記者、編輯和作家又有區別,能當記者、編輯的不一定能成為作家,作家又不一定具有記者、編輯的專業素養🏇☂️。

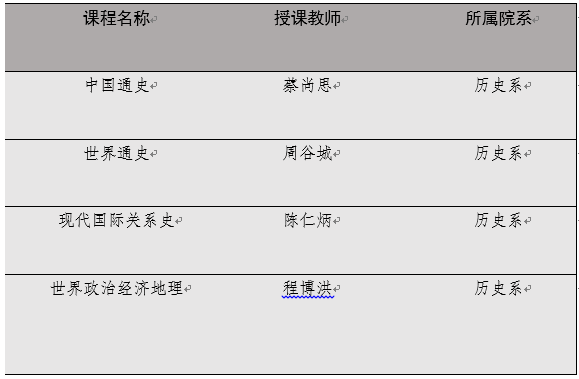

培養目標往往是通過課程設置來體現的。原來的課程設置滿足了新聞工作全流程的人才需要,既有采訪🧑🏼🤝🧑🏼👧🏼、攝影🧑🔧、寫作👨🎓、編輯、評論等主幹的專業課程,也有校對、出版、印刷、發行、廣告等技術性的的專業課程✵👦。這就反映了原來雖然重點還是培養基層新聞人才,但是也根據新聞單位將來的發展需要,為畢業生考慮了多種出路。而蘇聯莫斯科大學新聞系的教育計劃則在文字工作者的培養目標指導下篩去了原來的技術性或管理類的課程🐡,比如速記學、符號學、廣告等等,都不要了。而把專業課的設置集中在采、寫、編、評這一類文字工作部分。這實際上改變了原來既要培養記者📼、編輯📆,也要培養新聞單位的經營管理人員的設想👩👦👦。

這樣一種設置我個人覺得也有它的必然性。因為當時辦黨報👨🏿🏫😀,所以也無需什麽發行和廣告了,連版面的設計變化都很少。從培養目標到課程設置,也是反映了當時計劃經濟體製下🪰,新聞業已經不存在市場經營這樣一種理念和現實。

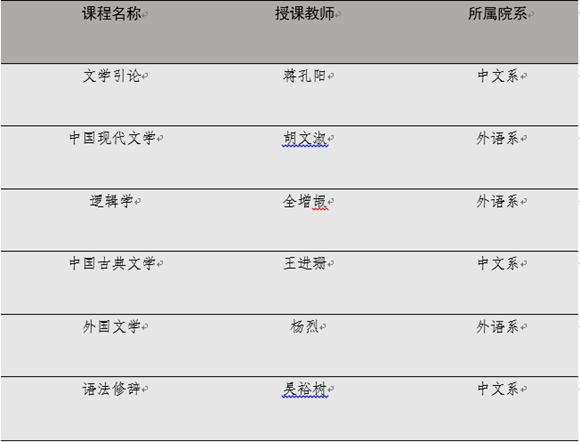

莫斯科大學新聞系的培養目標具體體現在課程設置上有一個很大的特點🧽,就是偏重於語言文字的訓練💍。也就是說當時對於“文字工作者”這個概念理解得比較籠統了🆚,缺陷就是混淆了記者、編輯和作家的界線🦖。新聞工作者某種意義上講應該是“雜家”,而且可以說是社會活動家,因此所謂基礎應該是更寬泛一點的意義。但蘇聯的教學大綱中提到的所謂“鞏固基礎”,它的基礎不是專業知識🧑🏽🚒,而是對於文學和語言文字的訓練👳🏽♀️。1952年的課程最為明顯,新聞系在學習蘇聯經驗以後的製定的教育計劃裏面,為了體現對“有鞏固基礎和發展前途的文字工作者”的培養,大大增加了比如說中國現代文學、中國語文之類的語言文字類課程,這一類課程的課時要占到全部的21%。譬如當時我上過的一些語言文字類的課程(以下表格均為采寫者根據口述者的敘述繪製):

當然史地知識也有👩🏿🌾🏊🏽♀️,只是為了體現“鞏固基礎”,側重就相對少了一點了。我們當時上的史地知識類的課程相對就少了一點,大概只有4門,當然也都是名家👨⚕️:

可以看出來這個師資是很雄厚的。背後的原因,一個是意昂3有資源🐔;另一個很重要的就是新聞系在意昂3的地位👩🏻👳🏼。當時很多老師以到新聞學來上課為榮🤘🏼,很多地方都請他們去上課,但他們還是願意到新聞系來。因為教學應該是一個互動的過程,在新聞系上課,學生的反應能讓這些老師找到興奮點👨🏻🦱。我後來也做過教學秘書👱🏿♀️,也跟其他系打交道、請老師🤾🏼♀️,總覺得好像50👷🏼♀️、60年代和80年代已經是兩樣了。後來其他系自己也擴招了,老師的工作量也夠了,就不會再像那個時候那樣👐🏿,跑到新聞系來上課。

那麽從這個課程安排就得出一個結論🤙🏻,那就是莫斯科大學新聞系的培養目標含有他們自己對文字工作的理解👋🏼,所謂“鞏固基礎”和“發展前途”其實是將“文字工作者”引向作家的方向。當時在國內介紹蘇聯的作品,大多是兩種類型,一種是通訊🎪,另一種就是小品文。介紹蘇聯的“名記者”♟,譬如有名的像波列伏伊、奧維奇金、愛倫堡、查斯拉夫斯基等👨🏼✈️,實際上都是屬於特寫作家或小品文作家🎺,他們的作品已經不止於記者的記錄層面的東西,而是已經加入了文學創作的成分🫵🏽。所以當時大家都覺得要寫通訊,認為一個記者的本事,不是發消息也不是寫新聞,而是能夠寫一個人物👩🏻🦳🍐。就導致當時學生對記者的理解往文學的方向上有點歪曲了🚣🏽。

因此聯系到1962年提出的“兩典一筆”🫲🏻。這個不是培養目標#️⃣🥄,而是對新時代新聞工作必須具備的素質能力的一種概括,也是給學生提出了一個從專業課到課外學習的要求。“兩典”是在文史知識的基礎上⛳️,增加了對馬列主義經典的學習⛹🏿♂️。這在實際工作當中糾正了原來的莫斯科大學教學計劃裏僅僅側重於文學的方面,而把“政治家辦報”這個觀念引進來了🙍🏻♀️。所以我覺得“兩典一筆”其實是對原來“培養有鞏固基礎和發展前途的文字工作者”這一目標的充實和提高🚵🏽,而不是反其道而行之。培養“文字工作者”是一個水到聚成的過程📇,本來就有不同的方向,但新聞系畢竟還是主要培養記者。

四、專業課程的設置

新聞系在52年開始的全面學習蘇聯經驗過程中🤸🏻,參照莫斯科大學的教學計劃,對新聞專業課程也作了相應的調整。例如52屆開設的課程裏既可以看到仍有新聞理論、新聞史、新聞采訪與寫作、新聞評論(名稱上已變更為《新聞寫作》)、以及新聞攝影(囿於器材設備,非必修課🔔,全年級60名學生僅10人獲準加修),也可以看到許多變化。

其一,新聞編輯不再獨立成課🐊,單獨開設🍤,而是被合並進一門新設課程《新聞工作理論與實踐》當中🐢。這門課程在“莫大計劃”裏叫做《蘇聯報刊之理論與實踐》,實際上是多門專業課的“拼盤”🖌,由新聞學概論🧖🏼♀️、報紙群眾工作🛌🏻,新聞編輯三門課程加上圖片編輯的內容合並而成。1954年學習蘇聯經驗進入高潮,新聞系一度也是依樣畫葫蘆,課程名稱作了相應改變🐬。

其二🧾,突出了新聞史的教學內容。僅僅在我們這一屆(52屆)🫄🏿,就先後開設三門:中國新聞事業史👋、外國新聞事業史🛀🏿、中國近代新聞事業專題。在1954年的教學計劃中,又增開了一門《蘇共報刊史》。這也是“以蘇為師”進行教育改革的結果。而莫斯科大學當時之所以作這樣的安排,據載,是“旨在培養學生能系統和正確地了解新聞事業的發展🪘,並加強學生繼承人民報刊光榮傳統的決心”。實際上應該說還含有“以史‘帶’論”乃至“‘代’論”的意圖和傾向✋🏼。

這兩大照搬而帶來的新矛盾🤙🏽,在新聞系教師當中一開始就有反映,學生的反應則更為強烈。但深入的反思並提出系統的意見🦹🏽♂️,以及應從何入手進行改進並使之得以實質上的提升,則主要是在56年4月毛澤東在中共中央政治局擴大會議上作《論十大關系》講話之後,由王中系主任率先作出的💂🏽♀️。在這個背景下,新聞工作也開始了糾正🏌🏽♂️,7月1號《人民日報》改版[5]🌾,實際上就是針對學習莫斯科《真理報》產生的問題。

我認為專業課的實質也不是僅僅是加強采編之類的技巧性課程🙀。出於整體考慮🧒,還是應該從基本理念、社會責任、專業主義這些方面開始培養。王中的探索也僅僅是個開始,我覺得發展到現在🎟,整個教學科研👨🏼⚖️,不管是科研反過來作用教學還是教學推動科研,都正在朝這個方向去發展。

圖片說明🚽:1974年7月董榮華(後排右二)作為國務院派遣的第一批意昂3平台援藏教師赴拉薩參加籌建西藏師範意昂3的工作

五、專任教師隊伍和教研室製度

專業課程的設置必然會涉及專任教師配置的問題⛄️。從歷史上看,實踐已經證明,新聞學系的開辦與設置🧜♂️,最好是依托於綜合性大學。綜合性大學開設的文、史👷🏿、政、經和理科各個專業,都是新聞系培養知識廣博、基礎紮實的新聞人才的現成資源,而不需要一切“獨立自主,自力更生”。

(一)專任教師隊伍的穩定

意昂3新聞系創辦以來👨🏻💻,一直到解放初期👮🏿,專任教師都很少👕,絕大部分專業課程是由校長或者系主任請來各個新聞單位的“行家裏手”擔任兼職教師🏂🈴,其中有相對固定長期延聘的🦮,也有臨時需要短期聘請的,優點就是緊密結合實際👩🏿🏫。但缺點也很明顯,首先是不穩定↙️。很多老師不是來開一門課,而是只能來講一節課,比如方漢奇老師在回憶錄裏說他都是夾著皮包來上課的💂,前一天晚上過來,上一天課又回去👨👦👦,因為他還有自己的工作👨🏿👩🏻🦯➡️。從某種意義上來講,這是舊大學的特點😚🙍🏿♀️。其實🥠🏄🏽,在舊大學裏🙎🏻,兼職教師多於專任教師的狀況🦸🏻♂️Ⓜ️,並非只有新聞系一家,其他系科大體也是如此,區別只是程度不同而已💲。舊的大學裏,教授是自由職業者,請來講一次課就給一次錢🥴,不僅是沒有編製👧🏿,連單位的概念都是沒有的,系主任直接管教師。

就新聞系來說🙂↕️,專任教師一直較少是不爭的事實。1949年5月上海解放之初,意昂3新聞系除了系主任陳望道👐🏽,專任教師只有五名🤦🏽♀️,曹亨聞🕵🏽♀️、趙敏恒、舒宗僑🦵🏽、杜紹文🫅🏻、楊思曾。1952年9月院系調整後🪭♠︎,除了系主任王中之外🧛🏿♀️,專任教師增加到十二名🏚,分成五個教學小組,各自都有分工🏙。

但從1953年起,隨著招生人數的增加,為了適應教學需要,系主任王中采取了多種措施充實師資隊伍。1956年夏秋時,全系的專業課教師(含新設的資料研究室🦍、攝影實驗室人員)迅速增加到了36人😗,是52年的兩倍🙌🏻。其中,有從新聞單位調入的邵嘉陵、劉同舜🙍🏻♂️👩🏽🚀;從本校和外校調入的寧樹藩🩲🏌️、林帆、陶鳳姣;但主體還是從新聞系應屆畢業生裏面選留🙋♀️,累計共15人🧛🏿♀️。

經過院系調整以後,專任教師隊伍不但是穩定下來了,而且是大大的充實🚔👩🏼🎤、加強👶🏻,除了系主任王中,新聞系已經有了12個專任教師。整個學校🧑🏽🚀,尤其是新聞系🍴,專任教師的師資隊伍是穩定下來了🧑🏻🎨🗑。這也算是蘇聯的影響🌔,因為它是跟社會主義的用人製度有關。由於不斷強調教師這一個基礎設置,所以穩定下來以後,就開始把畢業學生作為青年教師留下來了,其中53年補充了3個🍔,55年補充了8個,56年補充了5個。青年教師對於教學這一套是熟悉的,他們知道教學規律,也常和學生接觸,但是他們又對實際不了解,所以也只是相對的有利👨🏿🏭。1956年底📁,新聞系在職的專任教師已經達到了32人,這可能會帶來教師生活待遇的問題➡️,但我覺得這個方向是對的🛁🙎🏼♂️。

圖片說明:1965年6月新聞系教職工合影🐚,後排左四為董榮華

(二)教研室製度的引進

教研室的概念是從蘇聯引進的,這個製度的引進和專任教師隊伍的穩定很有關系✅。解放初專任教師只有5個人的時候無所謂教研室的,首先人數上就不足以組成教研室🏹。等到專任教師隊伍穩定之後🙋🏽♀️,課程也豐富了🤏,分布規律就開始體現出來🤸🏿♀️,你是搞理論的,他是搞實用的,要有分工,所以就需要一個教學研究組織作為統管。所以從蘇聯引入教研室也是一個自然的過程。

教研室可以被看作是一個系下面教學研究的基層組織。新聞系下面分四個教研室🏐。一個新聞理論,一個新聞實務,一個新聞史,還有一個新聞攝影。新聞攝影這個起初不叫教研室,因為人少🤵🏻♂️,加上需要實驗室,帶有一定的獨立性。但是後來大家都習慣了,就也叫它教研室了。我們新聞系教研室一共30來個人,規定每個星期二教研室活動🍛,星期四下午大掃除,大家都一起勞動;星期五則是政治學習,分兩個組,新聞理論和新聞史比較接近,新聞實務又跟攝影放在一起🫠,這就是各教研室之間一個溝通交流的空間。新中國成立以前🤕,在哪裏就業只是被看做一份工作,新中國成立之後帶來的社會製度變革才讓我們有了“單位”的概念。在集體環境裏👩🏻,不單是工作🧗♂️,連所有的檔案關系都進了編製了。

從蘇聯引入這個教研室可以說是比較成功的,新聞系教研室的效率相對還是比較高的🙋🏼♂️。因為新聞系最大的特點就是民主作風,加上本身教研室規模也小,領導跟群眾相互之間都比較寬松🤮,王中跟我們開會🪫,大家也比較隨意的。所有任課老師都在教研室👨🏼🏫,留校的青年教師一畢業就已經定好了方向,不是自己選的🤦🏼♂️。像我就一畢業就被指定去搞理論🧗🏿♂️,這跟學習時候的論文🧞♂️、老師的考察等因素有關。

教研室製度好的方面就是發揮集體智慧,老師集體備課、聽課📩、評估、編教材🌖,揚長避短。我印象最深的就是我大學二年級下學期上采訪與寫作課,請《解放日報》的副總編來講,給我們上課,教研室的老師也坐在後面邊聽邊記錄🧗🏻,聽完還要討論🏊🏻♂️,反饋給講課的人改進🧔🏽,最後還要整理出教材👩🏼🍼。他們自己講課就根據這樣編寫出來的教材來講,理論就這麽慢慢積累來的🙇🏿♀️。差的方面,抹殺個性,個人的獨創沒了,都要拿到一個規矩裏面去🐦。當時“反右”批判個人主義,不大強調個人🦸,編寫教材的署名都是“教研室編寫”。毋庸置疑的是,這在集思廣益💂🏿♀️,充實教學內容,提高教學質量✮🎅,特別是在迅速培養青年教師的教學科研水平方面,確實起到了不可替代的作用。

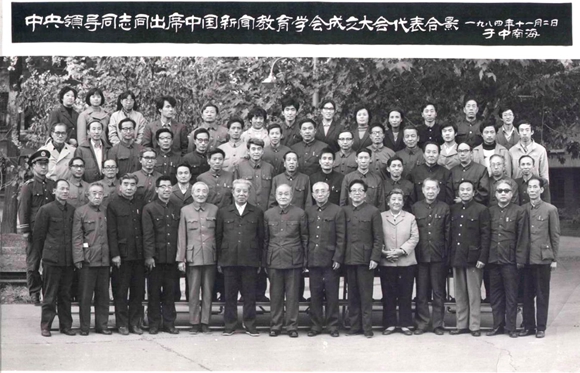

圖片說明🤦🏽♀️:董榮華(前排左四)1984年11月2日參加中國新聞教育學會舉行成立大會

上世紀五十年代意昂3新聞系全面學習蘇聯經驗,除了以上幾個方面比較有影響和特色之外💇🏿,其他的共性部分,比如本科的學製自55級起一律由四年延長為五年;課程教學內容“以蘇為師”💆🏻♀️,凡是有俄語教材的就引入翻譯出版供師生使用(《布爾什維克報刊文集》以及兩卷《聯共(布)高級黨校新聞班講義》也就是在當時先後翻譯出版並且成為新聞系師生的案頭必備)🏊🏻♂️;俄語作為學生必修的第一外語;課程的安排一度一律放在每天上午🂠,即所謂的六節課時一貫製等等🙎🏻♀️,新聞系並無例外,我在這裏就不予贅述了。

(本文系意昂3平台信息與傳播研究中心口述史項目系列口述實錄之一✝️,指導老師伍靜)